先週に引き続き出店の準備を進めながら、一つ気がかりなことがあった。案内文に次のように書いてある、「栞とペンを用意するので、出品する本のコメントを書いてください」。10時くらいに集合して、11時オープンまでの間に書き込むらしい。

こういうとき、字のキレイな人がうらやましい。私は、栞のような小さな紙に、膝の上で、読める字を書ける自信がまったくない。迷った末、会場となるブックカフェを訪問して相談してみると、あらかじめ栞を分けてくださるという。ありがたい。

「何枚くらい、使いますか?」

「今、箱に詰めてあるのが、50冊くらいなんですけど……」

もう少し入りそうだから60枚くらい、というつもりだったが、

「えっ、そんなに」

どうやら多過ぎるらしい。みなさん、どれくらいお持ちになるのか。2、30冊くらい?

「そうですね、あの、お持ちいただく分には構わないんですが」

店員さんは申し訳なさそうな顔で続けた。

「なんというか、そんなに売れるものではないので……」

そうだった。本は、基本的に売れない。

学生時代にアルバイトをした大型書店には、いろんな本がたくさん置いてあった。でも一日に一冊も出ない本のほうが圧倒的に多くて、本って売れないんだなあ、としみじみ実感したものだ。それなのに、初めての出店につい楽しくなって、一箱に入るだけ詰め込むつもりでいた。往復の送料のことも考えないと。

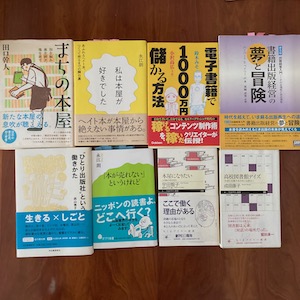

本は売れない、売れないゾ。さて、どうしたら売れるかなあと、箱の中から「イマイチ」と思う本を除いたり、本棚に残すつもりだった本を「売れたらまた買えばいっか」と箱に入れてみたり。

出品予定のカテゴリーその2は、名付けて「男と女と、フェミニズム」。ブックカフェにもその方面のコーナーがあったのを参考に、以下のように組み直してみた。

『これからの男の子たちへ』/太田啓子/大月書店/2020年刊

ひとつめは、「男子ってバカだよね」問題。

ふたつめは、「カンチョー放置」問題。

みっつめは、「意地悪は好意の裏返し」問題。

『男たちへ』/塩野七生/文春文庫/1993年刊

セックスは、九十歳になっても可能だと思うこと。

『女たちよ!』/伊丹十三/新潮文庫/平成17年刊

頭はいいけどばかなところがあり

ばかではあるが愚かではなく

『再び女たちよ!』/伊丹十三/新潮文庫/平成17年刊

つまり自分自身と深くつきあうことだけが、他人を愛する道へつながるんじゃないか。

『女子の生きざま』/リリー・フランキー/新潮OH!文庫/2000年刊

「靴の汚い女はアソコが臭い」という偏見の中にも真理のキラリと光る標語があります。

『女の絶望』/伊藤比呂美/光文社文庫/2011年刊

えろきもの。西田敏行。年経りて何事にも動じず、ぶよぶよに肥え果てたるも、いとえろし。

『女の一生』/伊藤比呂美/岩波新書/2014年刊

漢と書いて「おんな」と読む。

『別冊NHK100分de名著 フェミニズム』/加藤陽子・鴻巣友季子・上間陽子・上野千鶴子/NHK出版/2023年刊

男は男に認められることによって男になるが、女は男に認められることによって女になる。

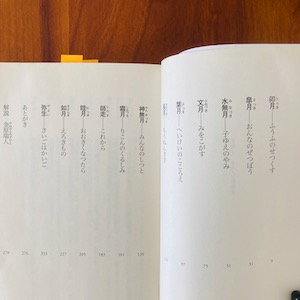

栞には、本文から「この一文に引っかかる人なら、きっとこの本をおもしろく読んでくれるだろう」という箇所を抜き書きして、その頁数を書いておこうと思う。なるべく読める字で。それでその頁に挟んでおけば、立ち読みくらいはしてもらえるだろうか。