引越しに向けてなるべく本を減らそうと思ったときに、比較的早く整理が進んだのは新書だ。文庫本や単行本と比べると、新書には時流がより濃く反映される傾向がある。少なくとも私が持っていた新書については、買った当時の好奇心は満たされたと確認したうえで、この先再読する可能性は低いと思われるものが多かった。

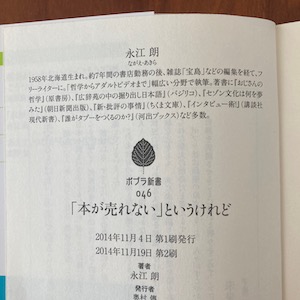

もちろん例外もあって『「本が売れない」というけれど』はその一つ。タイトルどおり、1990年代以降の日本の出版事業が「不況」と言われている状況について、客観的なデータを分析し個人的な体験を交えながら整理した内容だ。例えば、書籍の販売額と雑誌の販売額の推移を比較すると「出版不況は雑誌不況だ」という実態が見えてくる。あるいは、書籍の発行点数と売上高を比較すると、書店も出版社も著者も、1980年代と同じ売上高を維持するのに二倍の労力を割いている計算になる。雑誌が売れることを前提とした流通システムが、雑誌が売れなくなったために機能不全に陥っていることは、わりと容易に類推できる。

引越しの準備をした段階で、刊行から八年近く経過していた。最近は独立系の出版社や書店が増え、取次を介さない直接取引も増えていると聞く。新しいデータを参照した類書があるかもしれないと思いつつ、見切りをつけることができなかったのは、勇気のある本だと思ったからだ。エピローグから引用しよう。

現在の出版産業が多産多死の自転車操業状態になってしまったのは、目先のおカネほしさに新刊をジャブジャブつくって書店にばらまくということを繰り返してきたからだ。ぼくが以前から指摘している「本の偽金化現象」である。(中略)著者が10年かけて書いた本が、書店の店頭から1週間で姿を消し、多くの読者が知らないうちに断裁されパルプになってしまう状況は、「本」と「読者」のためになっているだろうか。

著者の永江朗さんはフリーライターだ。出版社から報酬を受け取る立場から、既存の出版流通システムを批判することは、いろんな意味で難しい。フツウは、自分の本を出してくれるという相手に向かって「出版社は本を出しすぎだと思いますよー」と言っても、笑われるだけだ。スーパーライターと言われるような堅実なキャリアを持つ著者だからこそ通った企画であり、書けた本であり、そういう人にそこまでさせてしまうほど、状況は深刻だったという証拠だと思う。

そういえば『新潮45』2015年2月号では「出版文化こそ国の根幹である」という特集で本書が批判されていた。「図書館でベストセラーを何冊も貸し出しされると出版社や著者が儲からない、という主張はずいぶん下品だ」という著者の指摘に対して、林真理子さんが「ライターと違って作家は、時間をかけて小説を書いているから一緒にしないで」みたいな反論をしていた。いやはや。

私もフリーライターという肩書きを十年少々は使わせてもらった。俯瞰的に見れば、機会に恵まれたほうであり、機会に対して実力が追いつかなかったと自覚している。とはいえ、人気作家が九ヶ月間に二十二点の新刊を出している状況は、異常だと思った(佐藤優さんの2015年1月から9月の新刊をちまちま数えたことがある)。手数料で儲けているはずの問屋が「手数料は要らないから生産を控えろ」と言っている業界は、病んでいると思った(2010年に始まった取次の総量規制は2015年頃には常態化していた)。

自分もフリーライターとしてこのような本を書くべきだったのか? 少なくとも、書くことを目指すべきだったのか? 心の声が、まったくないわけではないけれど。

出版社がなくなっても出版が生き残ればいい。書店がなくなっても本を選ぶ場所があればいい。原稿料が出なくても、文章を書くことができて、読んでくれる人がいればいい。システムに「滅び」のプログラムが組み込まれていたなら、私も「バルス」と唱えたかもしれないが。代わりに「Think different」と自分に言い聞かせてひっそり脱走したことを思い出す。どの道も楽ではない。