引越しに向けて本を整理する中で、特に料理関係の本は線引きが難しかった、と前回書いた。処分するか持っていくか、もしなんとなくの基準があったとしたら「類書があるかどうか」だったかもしれない。少なくとも前回の『逃避めし』と今回の『味覚極楽』については「これはちょっと、変わった本だからなあ」と捨てがたく思った覚えがある。

さまざまな著名人が行きつけのお店やお気に入りの手土産を紹介する企画は、今のメディアでも定番だ。しかし『味覚極楽』の初出は昭和2年の東京日日新聞(現・毎日新聞)。○○子爵とか○○元大臣とか、当時は「おおっ」という感じだったかもしれないが、私にはほとんどわからない。懐石料理なら銀座の何某、天ぷらは日本橋の何某等々、お店の名前も同様。著名人への好奇心が刺激されるわけでもなく、グルメガイドとして役立つでもなく、さらにレシピ本的実用性もほとんどない。それなのに読んでおもしろい。そこがちょっと不思議というか、珍しいというか。

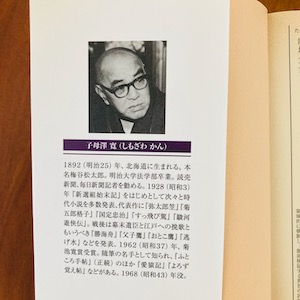

著者の子母澤寛は時代小説家として名を残しているが、当時は一新聞記者だった。相手から話を聞き出す記者としての技術と、言葉を補ったり省いたりしながら話を再構成する作家としての技術と。たとえば初めて読んだとき、私が一番食欲をそそられたのは”冷飯に沢庵”、増上寺のお坊さんの話だった。銀座千疋屋主人が目利きした西瓜とか、中村屋ボースが作るカレーとか、美食らしきものはいろいろ出てくるけれども、何よりも漬物で冷飯を食べたくなって、柴漬けおにぎりをこしらえたものだった。

改めて読むと円覚寺のお坊さんの話もおいしそうだ。

うどんのうんと熱い奴へ生醤油をつけて食うのはうまいな。この僧堂ではまず第一の珍味じゃ。冬なんかつゆを多くして食ったら、第一からだが温まるしうまい、うまい。殊にな、禅の寺では「三黙」といって、禅堂と食堂と風呂では、ものもいえんし、音も立てられん。(中略)ところがこのうどんだけは、いくら音を立てて食ってもいいんじゃ。それに、も一つ、飯は三杯と定まっているが、うどんは幾杯食べてもよろしい。みんな喜んでな、わざと音をたててずるずるずるずるやるんじゃよ。こうして自由に物を食うということは何によりもうまい。(”当番僧の遣繰り”より)

高価な食材、珍しい料理の話も沢山出てくる。でもきっと、このお坊さん方はそういうものを食べてもうまいとは思わなかっただろう。その逆に、名店に通い馴れた俳優や専属料理人を抱えるような子爵は、冷や飯や素うどんのおいしさを知らなかったかもしれない。何をうまいと感じるかは人それぞれ。さて、私は。

ライター時代に飲食店の取材記事を書くとき、まずはおいしそうなお店を探すことに注力した。それで、なるべくおいしそうに書く。記事を読んでその店に行った、おいしかった、という話を聞くと、少しは説得力のあるものが書けたのかなとホッとしたものだった。当時は当時で一所懸命だったし、以降の自分が特に成長した覚えもないけれども、少しお店や料理を対象化しすぎたかもしれないな、とは思う。もっと別の書き方があったかもしれない。

「味に値打ちなし」

子母澤寛の馴染みの寿司屋には、本人の手によるそんな色紙が掲っていたという。座右の銘というものか、子母澤のオリジナルか、魯山人あたりの引用か。意味もちょっとよくわからない。味そのものには値打ちはなくて、味覚に値打ちがある、とか……? やっぱりこの本は手元に置いておいて、そのうちまた考えよう。