ライター稼業から足を洗おうとしていた私を、引き留めようとしてくれた友人がいた。彼女の紹介で某月刊誌の編集部から連絡があったとき、それはいい仕事、言ってみればお座敷からお声がかかったようなものだったけれども、私は数年前のトラブルを思い出して二の足を踏んでいた。「もう、水に流したら」という彼女に対して、「私はあなたの会社の役員からパワハラを受けた話をしているんだけど。彼の代わりに謝ってくれと言うつもりはない、でも水に流せと言われる筋合いもない」、たしかそんな風に返信を打ったはずだ。

結局のところ、私程度の書き手が出版業界で食っていこうと思えば、仕事を回してくれる編集者を何人かキープしておくしかない。能力や人柄ではなく、彼らの利用価値を見極めて。利用されようが蔑まれようが、書いてもいない怪文書を書いたと言われようが、あらゆることを水に流して。きっとそれが大人になるということなんだろう、彼女は私に「大人になれ」と言ってくれているんだろうと思った。それでいつか、目の前で誰かが不当な扱いを嘆いていたら、今度は私が「水に流せ」と諭す番だ。その順番が回ってくる前に私は逃げた。

そういう業界で、おそらくは今も自分の役割を果たしているであろう彼女のことを立派だと思う。彼の役員氏も立派だ。吹けば飛ぶようなフリーライターを吹いて飛ばせる人だからこそ、そういう業界でそういう地位に就いていることは疑いようがない。私が彼らの仲間になれなかったのは、私が弱かったからだ。それ以外に理由はない。

「羊は君に何を求めたんだ?」

「全てだよ。何から何まで全てさ。俺の体、俺の記憶、俺の弱さ、俺の矛盾……羊はそういうものが大好きなんだ。奴は触手をいっぱい持っていてね、俺の耳の穴や鼻の穴にそれを突っ込んでストローで吸うみたいにしぼりあげるんだ。そういうのって、考えるだけでぞっとするだろう」

「その代償は?」

「俺にはもったいないくらい立派なものだよ」(下巻より)

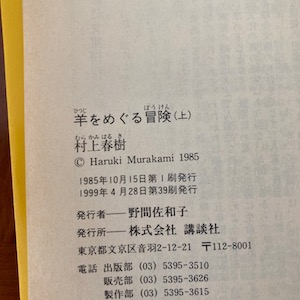

村上春樹さんの小説に対して若い頃は苦手意識を持っていたこと、三十代後半になってようやく彼の小説の「読者」になれたと実感したことは、以前書いた。そのきっかけになったのが『羊をめぐる冒険』だったことも。

羊、イコール、資本主義。

作者本人は自分の長編小説をしばしば「複数の登攀ルートがある山のようなもの」と喩えているが、私が辿ったルートから見えたのはそういう景色だった。16世紀イギリスのエンクロージャー(羊を飼う土地の囲い込み、牧場化)が産業革命の端緒になったこと。本書では資本主義という言葉はそう目立たないが、続編とされる『ダンス・ダンス・ダンス』では「高度資本主義」という言葉が頻出すること。そしてまた、印刷技術によって成立した出版産業から私が逃げてきたことが関係して、私の目に「資本主義をめぐる冒険」が映ったのだったと思う。

もう一度読んでみようと思ったのは、最初からそのつもりで、たとえば「羊」という単語を「資本主義」に置き換えながら読んでみたかったからだ。結果、ぴったり符号する箇所と、そうでもない箇所があって、私は私の「登攀ルート」を他の人に押し付けようとは思わない。ただ、そのようにして読むと、この小説が少なくとも実際的な意味では「資本主義をめぐる冒険」であったことに気がつく。

原則として注文はとらず、したがって編集者とつるむこともせず、書き終えた段階で然るべき出版社へ売る。『羊をめぐる冒険』以降、村上春樹さんはそういうスタイルで小説を書いていったという。バブル経済前夜の出版業界において、そのやり方はイレギュラーであり冒険だったはずだ。結果、書きたいものを書きたいように書く自由と、押しも押されもせぬ地位を両立させている。その凄さを、私は私なりに理解することができる。想像することができる。書き手として一度死んだおかげで。

物語の中では”羊”に憑かれた”鼠”が、”羊”を飲み込んだまま自殺する。「俺は俺の弱さが好きなんだよ。苦しさやつらさも好きだ。夏の光や風の匂いや蝉の声や、そんなものが好きなんだ。どうしようもなく好きなんだ」と言って。私はこのように言い切ることはできないけれども、ライター時代に自分が書いた文章はこういう種類の「弱さ」にもたれかかって書いたものだったとは思う。最後まで私を引き留めようしてくれた友人は、そこを好きでいてくれたはずだと思っている。