ライター時代に懇意にしていた作家の配偶者のもとに、あるとき匿名の怪文書が届いた。「内部告発」と題されたメールが四通、その作家の異性関係を暴露した内容だった。当然のことながらいったい誰が送ったのかと犯人探しが始まる。その際、私が疑われかけていたことを大分後になって知らされた。

疑いをかけようとしていたのは名の知れた出版社で高職位にある人だったから、吹けば飛ぶようなフリーライターとしてはたまったものではない。直接会ったときに「あれは私じゃないですよ。ひどいじゃないですか」と問い質すと最初はとぼけていたが、こちらがそれなりの根拠を示すと今度は逆上した。「君は僕を糾弾しにきたのか」、嘲笑するような口調だった。

その怪文書は一人称が「小生」の気持ちの悪い文章だった。あんなものを書いたと思われていたなんて侮辱もいいところだし、編集者のくせにロクに文章も読めないのか、と思っていた。しかしそうではなかった、彼は私が書いたのではないとわかっていて、単に仲間内から犯人が出たのでは都合が悪いから、フリーライターに被せて切り捨てようとした。逆上する様子を見た途端、そのことを悟った。なんて醜い人なんだろう。

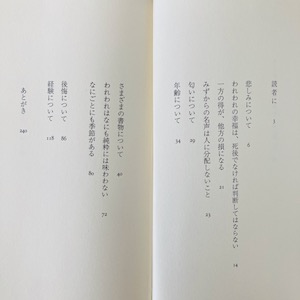

『モンテーニュ エセー抄』は、さらにその数年前に同じ編集者から勧められたものだ。読んではみたけれど、正直、内容は理解できなかった。著者のミシェル・ド・モンテーニュは16世紀のフランス人。歴史にも古典にも明るくない私は、社会風俗も固有名詞もほとんどわからない。プラトンだのヘロドトスだの、名前を聞いたことはあってもその思想となると、さて。入門向けの抄録だからそれほどボリュームのある本ではないが、訳者による注釈を行ったり来たりしながらなんとか通読して、もし理解度を数値で表すなら5%未満だったと思う。

仕事の都合で手に取ったものの、難しくて拾い読みで済ませた本は沢山あって、その大半は引越しを機に処分した。ましてやこの本については、思い出せば不愉快な記憶も伴う。本に罪はないとはいえ、何が捨て難いのか。

もしもわたしの魂が、しっかりと地に足をつけているならば、自分をあれこれと試したりしないで、はっきり心を決めたにちがいない。だが、わたしの魂は、いつだって修行と試みのさなかにあるのだ。(「後悔について」より)

前進もせず、急ぎもせず、窮地にもおちいらず、また、ぶつかることもなければ、くるくる変わることもないならば、それは半分しか生きていない証拠だ。精神がおこなう探究には終わりもなければ、きまった形もない。驚嘆し、追い求め、それでもあやふやであることが、精神の糧となるのだ。(「経験について」より)

当時の私は週刊マンガ誌の連載を単行本としてまとめた直後で、自覚はなかったけれども、読む人にとってそれはエッセイであるらしかった。それで「エッセイとは何ぞや」と考えていたときに、元祖として勧められたのがモンテーニュだった。

一般的には随筆もしくは随想と言い換えられるが、モンテーニュの「エセー」については「試論」という訳語もある。そう教えてくれたのも、その編集者だ。試論か、たしかに私の書いたものもそうだったかもしれない。なんだかよくわからないうちに文章を書いて暮らすようになって、あれこれ試してみる以外になかったわけだから。……そんな風に納得して以来、エッセイを読むとき(あるいは書こうとするとき)、意識のどこかで「修行と試み」として読んでいる(あるいは書こうとしている)。そういう影響を受けたことが、この本を処分できなかった理由の一つだと思う。

そしてまた、こういう古典を人に勧めるだけの素養や分別を持った人が、あのような醜い振る舞いに出ること。その人をはっきりと軽蔑しながらも、同じ人による過去の施しを今も平然と受け容れていること。矛盾を矛盾とも感じず、あやふやにして生きていることを思い出させてくれる、おそらくそれが理由の二つ目だ。